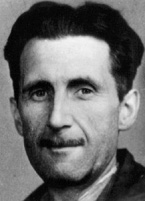

Эрик Артур Блэр (Джордж Оруэлл) родился в 1903 году в Индии, где служил его отец. Вскоре семья переехала в Англию, а в 1917 Оруэлл начал учёбу в Итоне, где регулярно публиковался в различных изданиях колледжа. В 1922-1927 гг. он служил в Индийской Имперской полиции в Бирме. Именно этот опыт лёг в основу его первого романа «Дни в Бирме» (Burmese Days, 1934). За этим последовало несколько лет бедности. Перед возвращением в Англию Оруэлл прожил два года в Париже. В этот период он работал частным преподавателем, школьным учителем и ассистентом в книжном магазине, а также писал обозрения и статьи для ряда периодических изданий. Произведение «В дебрях Парижа и Лондона» (Down and Out in Paris and London) было опубликовано в 1933 г. В 1936 Оруэлл посещает районы массовой безработицы в Ланкашире и Йоркшире. Нищета, увиденная им там, ярко описана в «Дороге к Виганской пристани» (The Road to Wigan Pier, 1937). В конце 1936 г. Оруэлл отправился в Испанию воевать на стороне республиканцев и был ранен. «В память о Каталонии» (Homage to Catalonia) - это его рассказ об испанской гражданской войне. В 1938 г. он стал пациентом психиатрического диспансера и с тех пор уже никогда не был совершенно здоров. Он провёл шесть месяцев в Марокко и написал там «Coming Up for Air». Во время Второй Мировой войны Оруэлл служил в британском ополчении и работал в Восточном отделе Би-би-си с 1941 по 1943 гг. В качестве литературного редактора «Трибьюн» он регулярно публиковал собственную страницу политического и литературного комментария. Он также печатался в «Обсёрвере» и, позднее, в «Манчестер Ивнинг Ньюс». Знаменитая политическая аллегория Оруэлла «Ферма животных» (Animal Farm) была напечатана в 1945. Этот роман, вместе с романом «1984» (опубликован в 1949), принёс ему мировую славу. Эрик Артур Блэр (Джордж Оруэлл) родился в 1903 году в Индии, где служил его отец. Вскоре семья переехала в Англию, а в 1917 Оруэлл начал учёбу в Итоне, где регулярно публиковался в различных изданиях колледжа. В 1922-1927 гг. он служил в Индийской Имперской полиции в Бирме. Именно этот опыт лёг в основу его первого романа «Дни в Бирме» (Burmese Days, 1934). За этим последовало несколько лет бедности. Перед возвращением в Англию Оруэлл прожил два года в Париже. В этот период он работал частным преподавателем, школьным учителем и ассистентом в книжном магазине, а также писал обозрения и статьи для ряда периодических изданий. Произведение «В дебрях Парижа и Лондона» (Down and Out in Paris and London) было опубликовано в 1933 г. В 1936 Оруэлл посещает районы массовой безработицы в Ланкашире и Йоркшире. Нищета, увиденная им там, ярко описана в «Дороге к Виганской пристани» (The Road to Wigan Pier, 1937). В конце 1936 г. Оруэлл отправился в Испанию воевать на стороне республиканцев и был ранен. «В память о Каталонии» (Homage to Catalonia) - это его рассказ об испанской гражданской войне. В 1938 г. он стал пациентом психиатрического диспансера и с тех пор уже никогда не был совершенно здоров. Он провёл шесть месяцев в Марокко и написал там «Coming Up for Air». Во время Второй Мировой войны Оруэлл служил в британском ополчении и работал в Восточном отделе Би-би-си с 1941 по 1943 гг. В качестве литературного редактора «Трибьюн» он регулярно публиковал собственную страницу политического и литературного комментария. Он также печатался в «Обсёрвере» и, позднее, в «Манчестер Ивнинг Ньюс». Знаменитая политическая аллегория Оруэлла «Ферма животных» (Animal Farm) была напечатана в 1945. Этот роман, вместе с романом «1984» (опубликован в 1949), принёс ему мировую славу.

Джордж Оруэлл умер в Лондоне в январе 1950. За несколько дней до смерти он получил приветственное письмо от английского писателя и литературного критика сэра Десмонда Маккарти, в котором, в частности, говорилось: «Вы оставили неизгладимый след в английской литературе... Вы – один из немногих достопамятных писателей своего поколения».

Предисловие к юбилейному (1903-2003) изданию романа «1984»

Томас Пинчон, 2003

Джордж Оруэлл родился с именем Эрик Артур Блэр 25 июня 1903 года в небольшом бенгальском городке Мотихари у границы с Непалом, в центре крупного района культивации опиума. Его отец работал агентом британского Опиумного отдела, в чьи обязанности входило отнюдь не арестовывать производителей наркотика, а контролировать качество продукта, на который Британия обладала монополией. Год спустя юный Эрик вернулся в Англию со своей матерью и сестрой. Снова в Южной Азии он оказался только в 1922 году в качестве младшего офицера Индийской Имперской полиции в Бирме. Эта работа хорошо оплачивалась, но когда он приехал домой в отпуск в 1927 году, к большому неудовольствию отца, он решил бросить службу, потому что по-настоящему он хотел от жизни одного: стать писателем. В конце концов он и стал им. В 1933 году, при публикации своей первой книги, «В дебрях Парижа и Лондона», он взял псевдоним Джордж Оруэлл, и под этим именем он известен с тех пор. С именем Оруэлл он скитался по Англии, и, возможно, оно было подсказано ему названием реки в графстве Саффолк.

«1984» - последняя книга Оруэлла. Ко времени её издания в 1949 он напечатал уже двенадцать других, включая популярный и хорошо принятый критикой роман «Ферма животных». В эссе «Почему я пишу», написанном летом 1946 года, он вспоминал: «Ферма животных» - первая книга, в которой я старался, с полным сознанием того, что я делаю, слить политический и художественный замысел в единое целое. За семь лет я не написал ни одного романа, но я надеюсь, что довольно скоро напишу ещё один. Наверняка он будет неудачным, каждая книга – это неудача, но я довольно ясно представляю себе, какую книгу я хочу написать». Вскоре после этого он начал работать над романом «1984».

В какой-то мере этот роман стал жертвой успеха «Фермы животных», которую большинство читателей охотно восприняли как прямолинейную аллегорию о печальной участи русской революции. С момента, когда во втором абзаце «1984» появляется Большой Брат со своими усами, многие читатели, сразу же думая о Сталине, стремятся увидеть в этом романе дословную аналогию с предыдущим. И, хотя лицо Большого Брата несомненно принадлежит Сталину, так же, как лицо презренного партийного еретика Эммануила Гольдштейна – Троцкому, эти двое не столь чётко соответствуют своим прототипам, как Сноуболл Наполеону в «Ферме животных». Однако, это не послужило препятствием для того, чтобы в Соединённых Штатах книгу продавали как своеобразный антикоммунистический трактат. Роман появился в разгар эпохи маккартизма, когда под наименованием «коммунизма» официально проклиналась некая монолитная, всемирная угроза, и не было смысла различать Сталина и Троцкого, как нет смысла пастухам учить овец нюансам различения волков.

Корейская война (1950-1953) вскоре также привлечёт внимание к приписываемой коммунистам практике «промывания мозгов» - технике, якобы основанной на исследованиях И.П. Павлова, обучившего собак выделять слюну по сигналу, как советские технократы впоследствии учили подопытных людей политическим рефлексам, полезным для государства. Считалось, что русские делились этими методами со своими политическими марионетками – китайцами и севернокорейскими коммунистами. Поэтому тот факт, что нечто весьма похожее на промывание мозгов происходит в романе «1984» с его главным героем Уинстоном Смитом, с долгими и ужасающими деталями, не удивил тех читателей, кто воспринимал роман как простое осуждение сталинских жестокостей.

Цель Оруэлла была несколько другой. Хотя «1984» служил помощью и утешением целым поколениям антикоммунистических идеологов, обременённых собственными условными рефлексами, политические взгляды самого Оруэлла были не просто левыми, но левее всех левых. В 1937 году он отправляется в Испанию воевать против фашистов Франко, поддерживаемых Гитлером. Там он быстро узнаёт разницу между подлинным и фальшивым антифашизмом. «Война в Испании и другие события 1936-1937», писал он десять лет спустя, «повернули шкалу и после этого я знал, где стою. Каждая строка, всерьёз написанная мной с 1936 года, прямо или косвенно направлена против тоталитаризма и за демократический социализм, каким я его знаю».

Оруэлл причислял себя к «левым диссидентам», в отличие от «официальных левых», то есть от британской партии лейбористов, большую часть которых он, ещё задолго до Второй Мировой, считал потенциальными, если не реальными, фашистами. Более или менее сознательно он проводил аналогию между британской партией Труда и сталинской Коммунистической партией. Он считал, что обе организации претендуют на борьбу за интересы рабочего класса против капитализма, но в реальности заняты только завоеванием власти и её дальнейшим увековечиванием. Масса рабочих нужна им только для того, чтобы использовать их идеализм, их классовую неприязнь, их готовность дешёво отдавать свой труд, и снова и снова продавать их интересы.

Те, кто склонен оправдывать фашизм, или хотя бы те, кто слишком готов оправдывать любые действия правительства, независимо от их моральной допустимости, немедленно укажут на то, что это – образец довоенного мышления, и что в тот момент, когда вражеские бомбы начинают падать на твою страну, изменяя ландшафт, убивая и калеча твоих друзей и соседей, такое мышление становится неуместным и даже разрушительным. Когда родина в опасности, сильное лидерство и эффективные меры становятся необходимостью, и, если Вам угодно называть это фашизмом, то называйте, пожалуйста, но вряд ли кто-нибудь будет Вас слушать, если Ваши слова не приближают окончание бомбардировок и сигнал к отбою. Однако непопулярность аргумента, не говоря о пророчестве, в пылу какой-либо чрезвычайной ситуации, не всегда означает его неправоту. Вполне можно утверждать, что кабинет Черчилля в период войны вёл себя как фашистский режим, подвергая цензуре новости, контролируя цены и заработки, ограничивая свободу передвижения, подчиняя гражданские свободы нуждам военного времени в своем собственном определении.

Критика Оруэллом официальных левых претерпела некоторые изменения к июлю 1945 года, когда, при первой случившейся возможности, британский электорат огромным большинством голосов отверг правительство военного периода в пользу лейбористского, которое затем оставалось у власти до 1951 года, то есть все оставшиеся годы жизни Оруэлла. В этот период партия Труда наконец получила возможность изменить британское общество в соответствии со своей «социалистической» программой. Оруэлл, как вечный диссидент, должно быть, был счастлив помочь партии разобраться в своих противоречиях, особенно в тех, что явились следствием соглашательства и сотрудничества с репрессивным правительством под руководством тори. После того, как лейбористы пользовались такой властью, с какой вероятностью они отказались бы от её расширения, чтобы следовать идеалам основателей партии и сражаться на стороне угнетённых? Если волю сегодняшних «социалистов» к власти спроецировать на четыре десятилетия в будущее, нетрудно в итоге прийти к ангсоцу, Океании и Большому Брату.

Из писем и статей Оруэлла, написанных во время его работы над романом «1984» явствует, что в этот период им овладело отчаяние в отношении послевоенного состояния «социализма». Если во времена Джеймса Кейра Харди* это была достойная борьба с преступными проявлениями капитализма в отношении тех, кого он использовал для получения прибыли, то во времена Оруэлла социализм стал постыдно институционным, продажным, и часто заботился только о сохранении собственной власти. И это касалось только Англии, зарубежом же социалистический импульс подвергся несравненно более зловещей профанации – здесь он в конце концов привёл к появлению сталинского ГУЛАГа и нацистских концентрационных лагерей.

Оруэлла, видимо, особенно раздражала широко распространённая среди левых лояльность к сталинизму перед лицом неопровержимых свидетельств чудовищности этого режима. «По довольно сложным причинам», писал он в марте 1948 года, начиная переписывать первый вариант «1984», «примерно половина английских левых приняла русский режим как «социалистический», в то же время молча осознавая, что его дух и практика совершенно чужды всему, что называется «социализмом» в нашей стране. Это привело к возникновению своего рода шизофренической манеры мышления, при которой такие слова, как «демократия» могут иметь два несовместимых друг с другом значения, а концентрационные лагеря и депортация могут оправдываться и осуждаться одновременно».

Сегодня мы можем назвать эту «шизофреническую манеру мышления» источником одного из самых важных достижений романа, вошедшего в повседневный язык политики. Это – определение и анализ двоемыслия. Как описано в «Теории и практике олигархического коллективизма» Эммануила Гольдштейна, в этом опасном и разрушительном тексте, запрещённом в Океании и называемом просто этой книгой, двоемыслие есть форма умственной дисциплины, цель которой, желательная и необходимая для всех членов Партии, состоит в том, чтобы быть способным верить в две противоречащие друг другу истины одновременно. В этом, конечно, нет ничего нового. Все делают это. В социальной психологии это давно известно под названием «когнитивного диссонанса». Другие называют это «дроблением информации». Некоторые, в том числе знаменитый Ф. Скотт Фитцджеральд, считают подобную способность признаком гения. Для Уолта Уитмэна («Я противоречу себе? Прекрасно, я противоречу себе») это – признак масштабности и многоплановости человеческой личности. Данная идея, кажется, была дилеммой и для самого Оруэлла, чем-то вроде метадвоемыслия. Она одновременно отталкивала его своим неограниченным потенциалом вреда и поражала обещанием некого способа превзойти противоречия в извращённом подобии Дзен-буддизма.

Помимо двусмысленного отношения к советским реалиям среди левых, окончание Второй Мировой войны принесло с собой другие поводы для практического применения двоемыслия. В минуты своей эйфории победители совершали, по мнению Оруэлла, ошибки не менее фатальные, чем ошибки Версальского договора после Первой Мировой. Практика разделения мира бывшими союзниками на сферы влияния несла с собой возможность непоправимой беды. Неудовлетворённость Оруэлла послевоенным «миром» являет собой один из главных подтекстов романа «1984». «Настоящее назначение романа, насколько возможно об этом говорить на ранней стадии его переписывания», - писал Оруэлл издателю в конце 1948 года – «обсудить значение раздела мира на «зоны влияния» (Эта мысль появилась у меня в результате Тегеранской конференции)...»

Конечно, нельзя целиком доверять авторам относительно источников их вдохновения. Но сам процесс мыслительного творчества стоит рассмотреть поближе. Тегеранская конференция была первой встречей союзников во время Второй Мировой войны. Произошла она в конце 1943 года и участвовали в ней Рузвельт, Черчилль и Сталин. Одна из обсуждавшихся тем состояла в том, каким образом после победы над нацистской Германией союзники поделят её на зоны оккупации. Также затрагивался вопрос о том, как будет разделена Польша. Представляя себе Океанию, Евразию и Остазию, Оруэлл как будто увеличил масштаб Тегеранской конференции, проецируя раздел завоёванной страны на завоёванный мир. Хотя в конференции не участвовал Китай, а китайская революция в 1948 году ещё продолжалась, Оруэлл хорошо знал, что нельзя пренебречь значением Восточной Азии при создании собственной схемы сфер влияния. Геополитическое мышление в те дни было зачаровано идеей британского географа Хелфорда Маккиндера о «Мировом острове», включающем в себя Европу, Азию и Африку как единую массу суши, окружённую водой, «опору истории», сердцевину которой составляет оруэлловская Евразия. «Кто владеет сердцевиной, тот правит Мировым островом, а кто владеет Мировым островом, тот правит миром» - говорил Маккиндер, и его слова не упускали из виду Гитлер и другие теоретики реальной политики.

Одним из последователей Маккиндера был американец Джеймс Бернхэм, бывший троцкист, опубликовавший около 1942 года под заголовком «Управленческая революция» острый анализ имевшего тогда место мирового кризиса. В 1946 году Оруэлл посвятил этой книге большую статью. Бернхэм, в то время, когда Британия находилась под натиском нацистов и немецкие войска уже подходили к Москве, утверждал, что так как завоевание России и всей «сердцевины» мира неизбежно, то будущее принадлежит Гитлеру. Позднее, когда приблизился разгром нацистов, Бернхэм сменил свою точку зрения и в длинном эссе под заголовком «Наследник Ленина» приводил аргументы в пользу того, что будущее в действительности будет принадлежать Сталину и советской системе, если только США не изменят положение вещей. Оруэлл, принимавший Берхэма всерьёз, но не без критики, мог бы почувствовать к этому времени, что его мышление несколько переменчиво. Однако следы геополитических теорий Бернхэма можно обнаружить в трёхстороннем политическом равновесии, описанном в «1984», где Япония контролирует Остазию, Россия – «сердцевину мира» в лице евразийского массива, а англо-американский союз эволюционирует в Океанию, где и происходит действие романа. Объединение Великобритании и Соединённых Штатов в один блок оказалось невероятно точным пророчеством, предвидевшим сопротивление англичан интеграции с европейским континентом, вместе с их продолжающимся угодничеством американским интересам. К примеру, единственной валютой Океании является доллар.

Пророчество и предсказание – не одно и то же, и смешивать их между собой не в интересах и автора, и читателей. Некоторым критикам нравится играть в составление списков вещей, которые Оруэлл «угадал» или «не угадал» правильно. Глядя сегодня вокруг себя, к примеру, мы замечаем популярность вертолётов как ресурса «правоохранительных» органов, знакомого нам по многочисленным телевизионным «детективным драмам», которые сами по себе являются формами общественного контроля, как и вездесущее телевидение вообще. Двусторонние «телекраны» достаточно сильно напоминают плоские плазменные экраны в «интерактивных» кабельных системах, внедряемые в наши дни. За новости выдаётся то, что санкционируется правительством, наблюдение за рядовыми гражданами стало рутинной практикой полиции, соблюдение профессиональных норм при обыске и аресте никем не принимается всерьёз. Так что же, правительство превращается в Большого Брата?

Пожалуй, и да, и нет. Ведь частные предсказания, в конце концов, это – только детали. Для настоящего пророка важно и даже необходимо взглянуть глубже в человеческую душу, чем видит большинство из нас. Оруэлл в 1948 понимал, что несмотря на поражение Центральных держав, воля человечества к фашизму никуда не исчезла, что она, быть может, ещё не достигла вершин своего развития. Свойственная фашизму непреодолимая тяга к власти, сопровождаемая духовным распадом, на протяжении многих лет занимает своё неотъемлемое место в политических системах Третьего Рейха и Советского Союза, как и в британской партии лейбористов, предвозвещая собой жуткое будущее. Что может предотвратить возникновение фашизма в Великобритании и США? Моральное превосходство народов этих стран? Их добрые намерения и чистота? Вопрос представляется риторическим.

Что последовательно, неуклонно и незаметно улучшалось с 1948 года, делая аргументы гуманистов почти неуместными, так это технология. Пусть нас не сбивает с толку некоторая неуклюжесть средств наблюдения в эпоху Уинстона Смита. В «нашем» 1984 году интегральные микросхемы существовали ещё меньше десятилетия. В 2003 году они выглядят почти что жалкими в своей примитивности рядом с чудесами современной компьютерной техники. Особенно это относится к Интернету – технологии, способной увеличить социальный контроль до таких масштабов, которые и не мечтались тиранам двадцатого века с их глупыми усами.

С другой стороны, Оруэлл не предвидел таких экзотических явлений, как религиозные войны, инспирированные различными формами фундаментализма, с которыми мы сегодня слишком хорошо знакомы. Как ни странно, в Океании практически отсутствует религиозный фанатизм, если не считать фанатичной преданности Партии. У режима Большого Брата есть все характерные черты фашизма – единственный харизматический вождь, тотальный контоль за человеческим поведением, полное подчинение индивидуума коллективу, - за исключением этнической и расовой вражды, и, в особенности – антисемитизма, который был столь важным элементом фашизма в известных Оруэллу формах. Современному читателю это должно показаться любопытным. Единственный еврей среди героев романа – это Эммануил Гольдштейн**. Возможно, его национальность называется только потому, что его прототип, Лев Троцкий, также был евреем. В романе он как бы остаётся вне сюжетной линии, его действительное назначение в том, чтобы служить обличительным голосом автора «Теории и практики олигархического коллективизма».

В наши дни много говорится об отношении Оруэлла к евреям, и некоторые комментаторы заходят в этом вопросе весьма далеко. Иногда Оруэлла даже называют антисемитом. Если поискать внимательно скрытые упоминания данной темы в сочинениях Оруэлла того времени, мы найдём сравнительно мало. Кажется, еврейский вопрос не слишком сильно занимал его. Существующие опубликованные свидетельства говорят либо о некоторой оглушённости Оруэлла чудовищной громадностью происшедшего в лагерях, либо о его неспособности до конца оценить значение этих событий. Сдержанность Оруэлла как будто говорит нам, что при существующем количестве сложных нерешённых проблем он предпочёл бы избавить мир от неприятной обязанности думать ещё и о еврейской Катастрофе. Возможно, роман «1984» - это его попытка описать мир, в котором геноцида евреев не было.

Наиболее близкое подобие антисемитского эпизода происходит в романе во время ритуальной практики «двухминуток ненависти». Однако описанные здесь с ядовитой прямотой проявления ненависти к Гольдштейну не обобщаются в какую-либо этническую вражду. Стратегия стравливания разных рас, вероятно, не входит в число средств политического арсенала Партии. Как удтверждает в своей книге Эммануил Гольдштейн, «евреев, негров, жителей Южной Америки чистой индейской крови можно встретить в высших эшелонах Партии». Вероятно, Оруэлл считал антисемитизм «одним из вариантов современной болезни национализма». Возможно, он верил, что ко времени трехстороннего раздела мира, описанного в «1984», европейские разновидности национализма перестанут существовать, может быть, потому что государства-нации, а вместе с ними и национальности, исчезнут и войдут в состав более крупных коллективных сущностей. На фоне общего пессимизма романа это может показаться, с учётом нашего современного опыта, необоснованно оптимистичным взглядом на вещи. Ненависть, которую Оруэлл находил нелепой и не более того, предопределила слишком многие события истории после 1945 года, чтобы относится к ней с такой лёгкостью.

Помимо неожиданной расовой терпимости в Океании, вызывает некоторое удивление и классовая структура этого общества. Общество Океании по идее должно быть бесклассовым, но в реальности это не так. Оно разделено на Внутреннюю Партию, Внешнюю Партию и так называемых «пролов» (пролетариат). Уинстон Смит, ведущий повествование романа от своего лица, принадлежит в Внешней Партии. Он не знает никого из пролов лично и живёт, почти не замечая их, но в то же время именно в пролах он видит ту силу, которая когда-нибудь сможет победить режим. Здесь, возможно, будет уместно вспомнить написанный Оруэллом в 1938 году отзыв о Джоне Голсуорси: «Голсуорси был плохим писателем, но какая-то внутренняя беда, обострив его чувствительность, чуть было не сделала его хорошим. Однако, он излечился от своего несчастья и снова стал собой». Вероятно, в глубине души Оруэлл боялся, что когда-нибудь и он сам утратит свой политический гнев и превратится в апологета существующего порядка вещей. Его гнев был для него драгоценен, как для капиталиста его капитал, ведь он был куплен дорогой ценой труда, лишений, опасностей и крови, пролитой в Испании. Живя среди безработных и работающих нищих во время экономической депрессии 1930-х годов, Оруэлл понял и оценил неистребимое достоинство этих людей, и именно эту надежду на пролетариат как на единственного потенциального освободителя из антиутопического ада он передаёт своему герою Уинстону Смиту. В одном из самых прекрасных эпизодов романа Уинстон, глядя в небо, переживает видение миллионов живущих под ним людей, «людей, которые никогда не учились думать, но копили в своих сердцах, животах и мускулах силу, которая когда-нибудь перевернёт мир. Если надежда есть, то она в пролах!»

Перед войной, Оруэлл временами презрительно отзывался о наглядных изображениях насилия в художественной литературе, в особенности в американском детективном жанре. В 1936 году, в отзыве на один такой детектив, он цитирует пассаж, описывающий жестокое и методичное избиение, неожиданно предвосхищающее опыт Уинстона Смита в недрах Министерства Любви. Что же случилось с позицией Оруэлла? Говоря одним словом – война. Опыт испанской гражданской и Второй Мировой сделал отвратительную и непристойную по довоенным меркам жестокость частью нового политического лексикона, а к 1984 году в Океании она полностью легализована и официально утверждена государством. В то же время Оруэлл не может, как рядовой автор «бульварного чтива», спокойно и бесчувственно разделять тело и душу своего героя. Роман местами трудно читать именно потому, что сам автор, кажется, переживает каждое мгновение истязания Уинстона.

Режим Океании, совершенно не чувствительный к соблазнам богатства, представляется заинтересованным только во власти как таковой, а также в безжалостной войне против памяти, сексуального влечения и языка как средства мысли. Борьба с памятью не вызывает особенных затруднений. Сегодня правительственным чиновникам повсеместно платят большие деньги за то, чтобы перевирать, упрощать и обесценивать историю. Те, кто не хотел учиться у истории раньше вынужден был повторять её. Но так было только до тех пор, пока власть не научилась убеждать всех, включая саму себя, что в истории происходило только то, что можно сегодня использовать в своих интересах. Остальное представляется в виде развлекательно-документальных передач, не оставляющих зрителю возможности отделить факты от вымысла.

А вот с желанием дело обстоит несколько сложнее. Ведь у фашистов тоже есть сексуальные потребности, которые, в их представлении, позволит им удовлетворить их неограниченная власть. Поэтому даже в своей готовности разрушать психосексуальный личностный облик тех, в ком они видят угрозу, они могут испытывать некоторые колебания. Несомненно, когда весь общественный контроль будет осуществляться компьютерами, неспособными испытывать влечение в привлекательной для человека форме, борьба с сексуальным инстинктом в человеке уже не будет столь приоритетной. Но в 1984 году таких компьютеров ещё нет. И, поскольку сексуальное влечение достаточно сложно использовать в интересах государства, Партия избирает своей окончательной целью полный запрет оргазма. Мысль о том, что сексуальное влечение, принимаемое как оно есть, само по себе ведёт в ниспровержению существующего общественного порядка, воплощается в романе в необузданно-анархическом характере Джулии, с её радостным вожделением к жизни.

Самое страшное в истории любви Уинстона и Джулии, которых Министерство Любви вынуждает предать друг друга, заключается в том, что мы все можем понять их. Несмотря на ужас и жалость, ход событий на самом деле удивляет нас не больше, чем самого Уинстона. С того момента, когда он открыл свою запретный дневник и начал писать в нём, его проклятие всюду следует за ним, сознательно виновным в мыслепреступлении и ожидающим, когда его поймают. Чудесного появления в его жизни Джулии было для него недостаточно, чтобы поверить в другой исход. В минуту наибольшего благополучия, стоя у окна и глядя в бесконечные просторы внезапного откровения, Уинстон не может сказать ей ничего более обнадёживающего, чем «Мы мертвы». Секунду спустя, Полиция Мыслей охотно повторит его утверждение.

Судьба Уинстона не удивляет нас, но почему-то больше заботит Джулия. Она до последней минуты верит, что ей удастся как-то побороть режим, что её добродушный анархизм защитит её от всех возможных испытаний. «Не беспокойся», - говорит она Уинстону – «я довольно хорошо умею выживать». Она понимает разницу между ложным признанием и предательством. «Тебя могут заставить сказать всё, что угодно, но тебя не могут заставить в это поверить. Они не могут залезть внутрь тебя.» Бедняжка! Хочется взять её за плечи и встряхнуть, ведь именно это они и делают – проникают внутрь человека, и тем самым окончательно ставят под сомнение саму неприкосновенную внутреннюю основу его личности, его душу. К тому времени, когда Уинстон и Джулия выходят из Министерства Любви, они уже бесповоротно находятся в состоянии двоемыслия, в преддверии небытия, неспособные любить друг друга, но способные одновременно любить и ненавидеть Большого Брата. Более мрачный конец трудно себе представить.

Но, странным образом, роман на этом не заканчивается. Перевернув страницу, мы видим в приложении некое критическое эссе под заголовком «Основы новояза». В начале книги мы уже встречались со ссылкой на это приложение, дававшей нам возможность прочитать его сразу или отложить до конца романа. В 1948 году американское издательство «Книга года» в качестве условия публикации романа потребовало, чтобы из него было вырезано приложение, вместе с цитируемыми главами книги Эммануила Гольдштейна. Рискуя потерять 40 тысяч фунтов стерлингов от продаж романа в США, Оруэлл отказался, ответив агенту: «Книга – это сбалансированная структура, и из неё нельзя удалять большие куски текста, если нет готовности переписать её всю целиком... Я не могу позволить портить свою книгу дальше определённого предела, и я даже сомневаюсь в том, что в конечном счёте это окупится». Три недели спустя издательство уступило, но вопрос остался: почему всё-таки такой страстный и мрачный роман заканчивается этим странным наукообразным приложением?

Ответ, быть может, находится в области грамматики. Начиная с первой фразы «Основы новояза» написаны в прошедшем времени, как бы предполагая существование периода истории после 1984 года, когда новояз уже ушёл в прошлое. У читателя возникает впечатление, что некий анонимный автор уже имел возможность свободно, критически и объективно обсуждать систему, основу которой, в своё время, составлял новояз. Вдобавок к этому, эссе написано на привычном английском языке, существовавшем до появления новояза. Новояз должен был стать единственным общепринятым языком к 2050 году, но возникает впечатление, что этого не случилось, что древние гуманистические формы мышления, заложенные в английском языке, сохранились и в конце концов победили, что, быть может, представляемый им социальный и моральный порядок вещей был восстановлен.

В своей статье 1946 года «Джеймс Бернхэм и управленческая революция» Оруэлл писал: «Огромная, непобедимая рабовладельческая империя, о которой, кажется, мечтает Бернхэм, никогда не будет создана, а если и будет, то не продержится долго, так как рабство больше не может быть стабильной основой для человеческого общества». Своими намёками на избавление и восстановление «Основы новояза» делают мрачный и пессимистичный конец романа немного светлее, возвращая читателей на улицы нашей собственной антиутопии в чуть более приподнятом расположении духа.

Есть одна фотография 1946 года, где Оруэлл держит на руках своего приёмного сына Ричарда Блэра, которому в это время было, вероятно, около двух лет. Уинстон Смит считал годом своего рождения 1944 или 1945. Ричард Блэр родился 14 мая 1944 года. Нетрудно себе представить, что в романе «1984» Оруэлл представлял себе будущее поколения своего сына, будущее, которого он не желал ему, но против которого предостерегал. Оруэлла беспокоили предсказания неминуемого, но его не оставляла уверенность в способности обычных людей изменить всё, что угодно, если они только захотят этого. Глядя снова и снова на ясную и открытую улыбку мальчика на фотографии, свидетельствующую о неколебимой вере в неизменное, как родительская любовь, достоинство человека, хочется, как Оруэлл, сделать всё от нас зависящее, чтобы уберечь эту веру от предательства.

Перевод Алексея Ткаченко-Гастева, 2005.

* Дж.К. Харди (1856-1915) – лидер рабочего движения в Великобритании, основатель (1900) Лейбористской партии.

** Однако, в романе присутствуют некоторые мимолётные, но значимые упоминания о других людях с еврейской внешностью - например о женщине с ребёнком в потопленном корабле с беженцами. Прим. переводчика. |

О проекте

О проекте Правила публикации

Правила публикации Об авторском праве

Об авторском праве Сотрудничество

Сотрудничество О сайте

О сайте